1852-1887. Glissoires1

En Suisse romande, le mot a pratiquement disparu. Son usage s’est restreint aux domaines de l’exploitation forestière et de la construction. On s’en sert surtout aujourd’hui pour désigner un couloir, naturel ou artificiel, dans lequel on fait descendre des troncs ou du matériel de chantier. Le terme n’a conservé son sens premier attesté qu’en Belgique1. Au Québec, il est resté en usage pour désigner le «tobogan» des places de jeux2.

Le dictionnaire de Furetière de 1690 parle en effet de la glissoire comme d’un lieu de «divertissement & qu’on unit exprés pour cela». Il omet toutefois de préciser qu’il s’agissait alors d’une surface aménagée surtout en hiver et pour s’amuser. La définition et l’exemple que le même ouvrage donne de la glissade ne laissent aucune ambiguïté sur la saison pendant laquelle cette activité se pratiquait3.

Autrefois, l’arrivée de la neige en ville coïncidait immanquablement avec la reprise d’activités ludiques que les enfants pratiquaient en dépit des protestations et des invectives des passants. Même les interdictions et les amendes des autorités ne pouvaient les empêcher. Sitôt la couche suffisante, des bandes de gamins se réunissaient aux endroits les plus propices pour tracer des pistes sur lesquelles ils se laissaient glisser sur leurs pieds ou toutes sortes de supports. Quant aux bourgeois et piétons, ils ne devaient pas seulement se méfier de ce qui pouvait leur tomber sur la tête des toits et les assommer mais aussi débouler des rues en pente et les faucher. Ce danger hivernal est bien attesté au XIXe siècle dans le Jura et ailleurs en Suisse romande.

Détail d’un dessin d’Henri Silvestre, 1871

En 1852, le Conseil communal de Porrentruy élabore un «règlement de police des rues». Ce document est publié in extenso dans le journal Le Jura deux ans plus tard, après son approbation par le préfet. Son but est de «remédier aux abus» signalés aux autorités – probablement de longue date – et «assurer la liberté de la circulation», notamment en hiver. Il nous renseigne ainsi, indirectement, sur les activités “de loisir” amenées en ville par la neige et le froid et sur les lieux où elles étaient interdites ou tolérées. Son article 4 défend ainsi «d’établir des glissoires, de patiner, de lancer des pelotes de neige, d’aller sur de petits traîneaux dans les rues et passages ouverts à la circulation publique». Il précise toutefois aussi que la «montée dite la Presse et les cours d’eau gelés» sont «assignés exclusivement pour ces exercices». Comme pour toutes les autres interdictions promulguées par ce règlement, l’amende est de 5 francs en cas d’infraction et du double s’il y a récidive4.

Ces contraintes ne réussissent pourtant pas à refouler les jeux hivernaux de l’espace urbain. En 1865, un Bruntrutain «digne de foi» se plaint par voie de presse de la police locale car elle n’intervient pas, selon lui, «quand les enfants font des glissoires dans les rues à casser bras et jambes aux passants5»! Il en va de même cet hiver-là à Neuchâtel où le règlement de police interdit pourtant d’établir des glissoires «sur la neige ou sur la glace» dans les rues, de s’y «glisser avec toute espèce de traîneaux» et de «patiner sur les voies publiques»6. À Fribourg trois ans plus tard, on constate que ces petits engins de glisse peuvent «causer de grands malheurs», en particulier à la descente du Varis où une longue glissoire a été établie7.

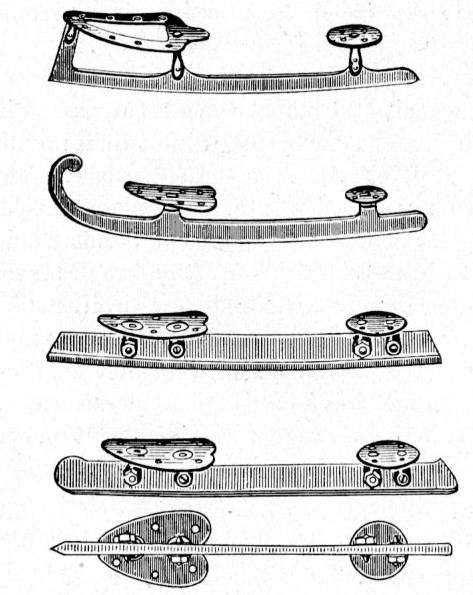

Illustration tirée de Les sports d’hiver en Suisse, 1906.

En 1877 à Genève, le même genre de défenses sont proclamées par voie d’un règlement. Ces interdictions sont rappelées par voie d’affiches en décembre de l’année suivante avec le retour de la neige et du froid. Elles semblent toutefois totalement oubliées à Porrentruy si l’on en croit une autre plainte sur le même sujet, qui permet aussi de comprendre que ceux qui «établissent des glissoires» sont les enfants pauvres «qui n’ont ni traîneaux ni patins»8. À Fribourg, un rapport sur les gosses défavorisés, placés dans les familles aisées, précise qu’on leur interdit «glissoires et traîneaux» seulement les jours de travail, mais pas le dimanche ni à l’occasion des fêtes9.

D’après un témoignage un peu plus tardif, on distinguait, à Porrentruy, les glissades «au sabot» de celles en patins. Les unes et les autres se pratiquaient à nouveau allègrement en ville en 1887, sur les mêmes glissoires, établies de préférence à la Grand-Rue et à celle de la Préfecture (aujourd’hui des Annonciades). On s’en offusquait en raison des dangers que cela représentait pour les personnes âgées en suggérant de déplacer ces activités sur les belles rampes situées extra-muros ou encore sur le «vaste étang de la Grand’ Fin»10. À la même époque à La Chaux-de-Fonds, les glissoires étaient strictement interdites sur tout le territoire communal. On y tolérait toutefois bizarrement l’usage du patin, sauf dans quelques rues11.

Cyrille Gigandet

1 Dictionnaire de l’Académie française, en ligne, neuvième édition actuelle, article “glissoire” (Belgique) : « Espace recouvert de glace où les enfants s’amusent à glisser».

2 Dictionnaire de l’Académie française, en ligne, neuvième édition actuelle, article “glissoire” (Québec) : «Structure de jeu constitué d’une piste inclinée munie de rebords protecteurs, du haut de laquelle on se laisse glisser pour le plaisir».

3 Dictionnaire de Furetière, 1690, en ligne, articles “glissoire” et “glissade”.

4 Le Jura, Volume 4, Numéro 2, 12 janvier 1854.

5 Le Jura, Volume 15, Numéro 2, 6 janvier 1865.

6 FAN – L’express, 22 février 1865.

7 Le chroniqueur, 21 novembre 1868.

8 Le Jura, Volume 28, Numéro 100, 13 décembre 1878.

9 Le chroniqueur, 25 février 1854.

10 Journal du Jura, Numéro 6, 8 janvier 1887.

11 L’impartial, 9 décembre 1882.

1 Une version raccourcie de cet article a été publiée dans Le Quotidien jurassien du samedi 5 avril 2025, p. 9.