Histoire du Jura / ancien Évêché de Bâle

l’aube des Temps Modernes (1500-1650):

vie économique et sociale

Édition revue et corrigée par l’auteur en 2021 du chapitre publié dans la Nouvelle histoire du Jura, Société jurassienne d’émulation, Porrentry, 1984, pages 114-129.

par Cyrille Gigandet

La version originale peut être consultée sous: NHJ-16esiecle-CG

Jacques-Christophe Blarer de Wartensee, prince-évêque de Bâle de 1575 à 1608, rénovateur de l'Évêché de Bâle.Sommaire

- Le redressement financier de l’Evêché

- La politique économique des princes-évêques: la sidérurgie

- Les transformations dans l’activité des campagnes

- Démographie et conjoncture

Le poids de Bâle↑

Au XVIe siècle, la Confédération helvétique, «carrefour de l’Europe», et plus particulièrement ses villes profitent grandement du renouveau commercial stimulé par la conquête du Nouveau-Monde et les arrivages de métaux précieux. C’est spécialement le cas de la ville de Bâle qui achève de se libérer de la tutelle politique et religieuse des princes-évêques. Elle restera néanmoins la zone d’attraction commerciale, le centre de production artisanal puis manufacturier, le marché monétaire le plus attractif pour l’arrière-pays jurassien.

Le développement de cette cité représente un facteur essentiel de mutation du système économique jurassien. Son importance peut se mesurer en considérant le rayonnement culturel, artistique ou scientifique de Bâle à l’époque de la Renaissance, ainsi que le poids politique grandissant du centre rhénan au sein de la Confédération. Pourtant, jusqu’à la fin des guerres d’Italie, la ville de Bâle, comme la plupart des cités suisses, est considérablement endettée. C’est dans le courant du XVIe siècle que se manifeste de manière tangible (accroissement des recettes ordinaires et extraordinaires) une reprise de l’activité commerciale et artisanale qui va permettre à ces villes de constituer des fortunes souvent colossales.

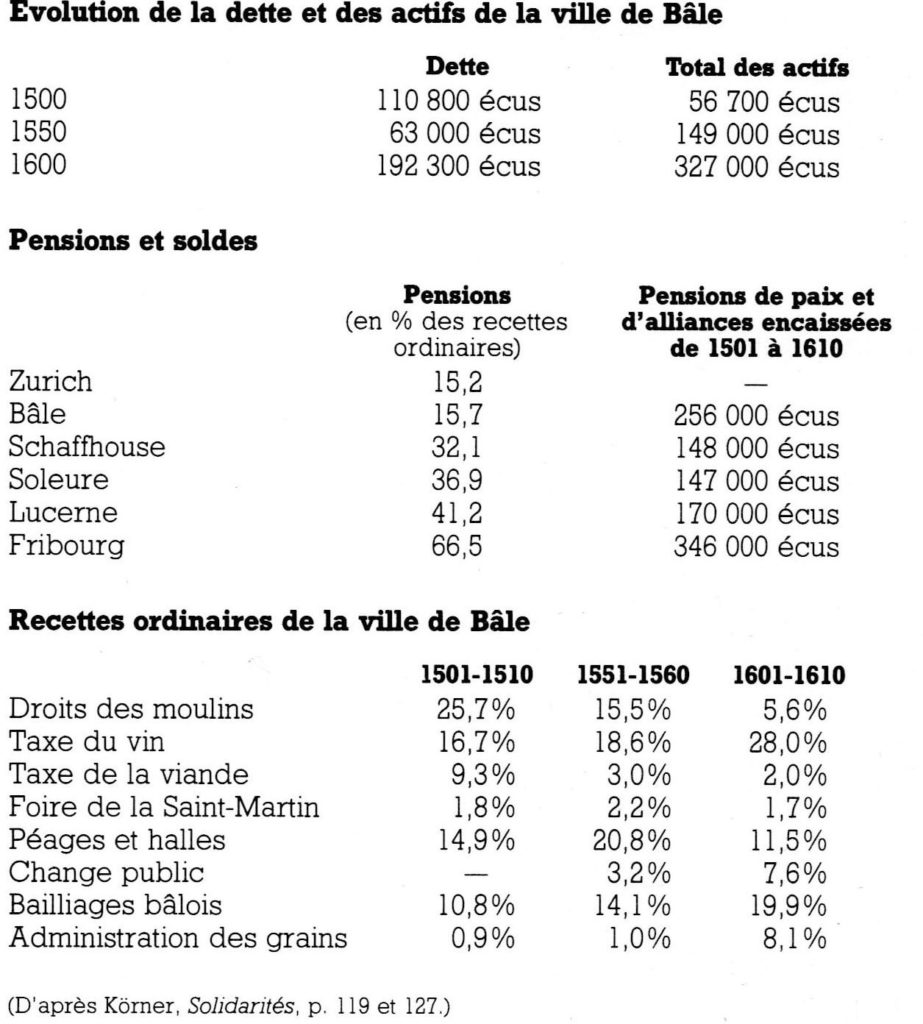

Evolution de la dette et des actifs, des soldes et pensions et des recettes ordinaires de la ville de Bâle au XVIe siècle.Les sources de la richesse↑

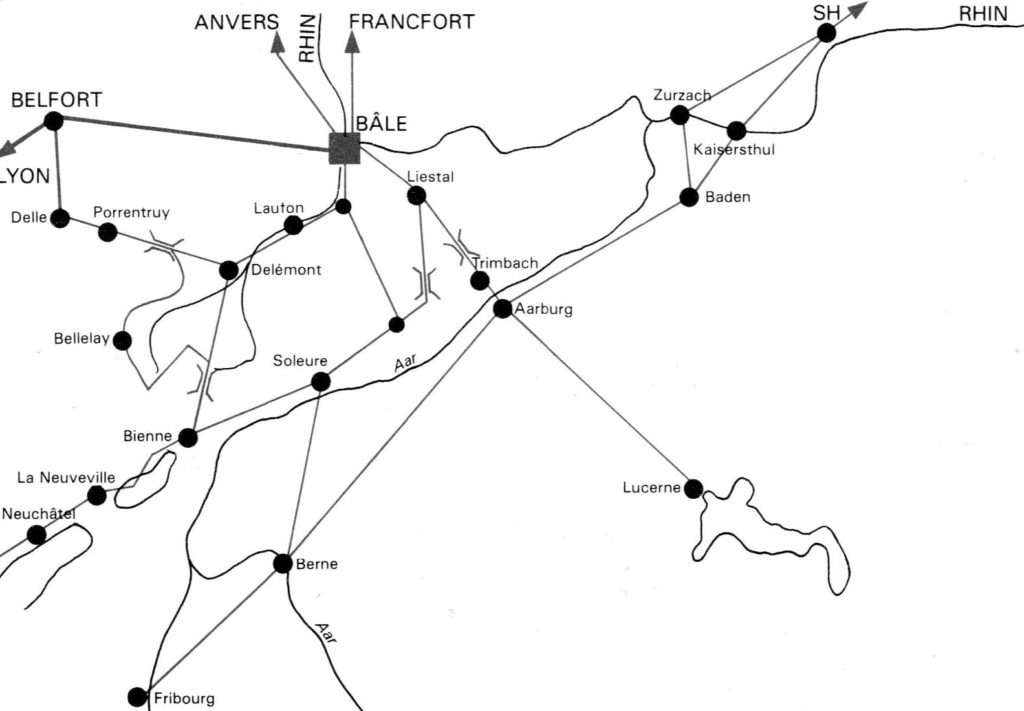

Si l’on analyse de près les comptes de la ville de Bâle, on remarque que les recettes ordinaires dépendent encore essentiellement du commerce. Qu’il s’agisse de produits destinés à la vente sur les marchés bâlois ou qui ne font que transiter sur son territoire, la cité en bénéficie par les taxes qu’elle prélève aux péages, aux foires ou aux halles. Dans le commerce international, Bâle occupe une situation très privilégiée: la ville se trouve à l’intersection des grands axes routiers et fluviaux reliant les Flandres et les Allemagnes à l’Italie, l’Espagne et la France. Elle est aussi, entre la zone de circulation d’or du sud-ouest de l’Europe et la zone d’argent du nord-est, une région bimétalliste. Dans cette optique, le change public bâlois, créé à la fin du XVe siècle et réorganisé en 1504, joue un rôle considérable. Sa fonction principale est bien sûr le change des espèces, l’émission des pièces neuves et le commerce des métaux précieux. Il sert aussi de banque de dépôt, de crédit et de virement aux marchands et artisans, à la noblesse et à l’Église. En outre, le change public est une banque d’émission d’emprunts pour la ville de Bâle, les villes suisses et celles de la vallée du Haut-Rhin, les comtes de Neuchâtel, de Montbéliard et les rois de France.

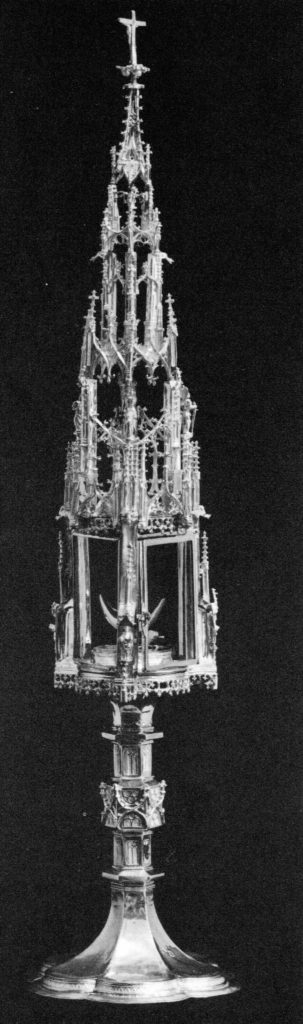

Ostensoir en argent, dit de Laufon, ciselé à Bâle en 1508.Étape du commerce international, marché financier et monétaire, la ville de Bâle est de plus un centre de production artisanal et «industriel» (moulins) dont l’activité est soumise au contrôle et à la réglementation des corporations. Dès le XVe siècle, les orfèvres bâlois sont fort connus. C’est chez eux que les princes-évêques passent commande pour la confection d’objets de culte; c’est chez eux également que de nombreux jeunes gens de l’Evêché, de Suisse ou d’Allemagne font leur apprentissage avant de s’installer dans leur ville d’origine.

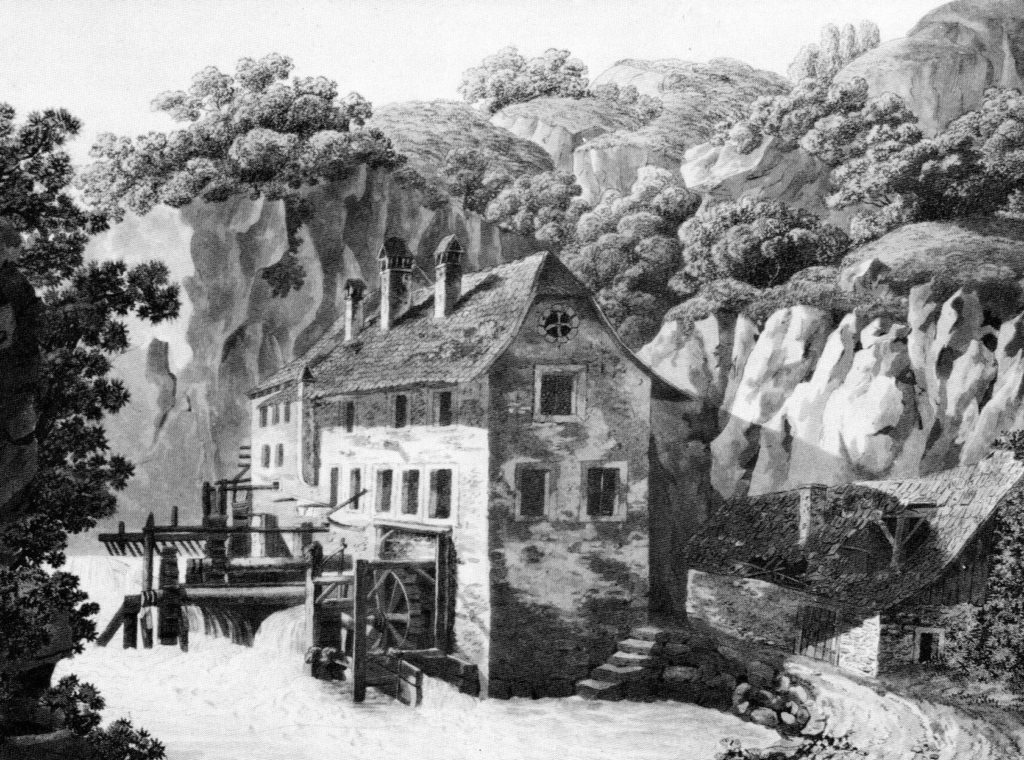

Dans le même ordre d’idées, il faut signaler encore l’importante activité des usines hydrauliques sur le territoire bâlois Les moulins servent non seulement à moudre les grains en farine, mais aussi à produire le papier nécessaire aux imprimeries de la ville. Le monopole que détient la famille Heusler sur la fabrication du papier à Bâle à la fin du XVIe siècle s’étend jusqu’à Laufon, dont les moulins à papier lui auraient été affermés dès 1576.Entre villes et campagnes↑

L’arrivée de réfugiés protestants français et italiens à Bâle à la fin du XVIe siècle eut également des répercussions sur l’activité économique d’une partie de l’Evêché. Commerçants et artisans avisés pour la plupart, ces immigrés se voient souvent interdire l’exercice de leur profession sur le territoire bâlois par les corporations qui craignent la concurrence. C’est en particulier le cas de nombreux tisserands qui importent à Bâle le système d’établissage. Ces derniers, pour échapper au monopole et à la tutelle des corps de métier, s’activent au début du XVIIe siècle dans les bailliages allemands, la vallée de Delémont et la Prévôté de Moutier-Grandval où, semble-t-il, chaque année plusieurs milliers de pièces de soie sont fabriquées et où l’on donne à terminer de nombreuses chemises, des souliers et d’autres objets de passementerie.

Il est donc probable que les liens économiques entre la ville et la principauté épiscopale de Bâle se sont accrus et renforcés au fur et à mesure de la reprise et de l’essor des échanges commerciaux et de l’activité artisanale. Pour la cité rhénane, l’arrière-pays jurassien est d’abord une zone d’approvisionnement en matières premières (bois, fer et pierre) et en biens de consommation de base tels que les grains, la viande et les produits laitiers. Ainsi Blarer de Wartensee, malgré son oeuvre de Contre-Réforme, continue à vendre sur le marché bâlois le produit des dîmes (grains et vins) et les poissons des viviers. Les bailliages allemands et la seigneurie de Delémont représentent également un réservoir de main-d’oeuvre pour la fabrication ou la finition d’objets de l’artisanat. Enfin, les marchands qui, à Bâle, importent des produits de luxe (par exemple les «pommes-oranges», les citrons, les câpres, les olives et les châtaignes servis en 1580 à un banquet donné en l’honneur des alliés confédérés) peuvent espérer les écouler dans l’ensemble de la principauté et en particulier à la Cour à Porrentruy.

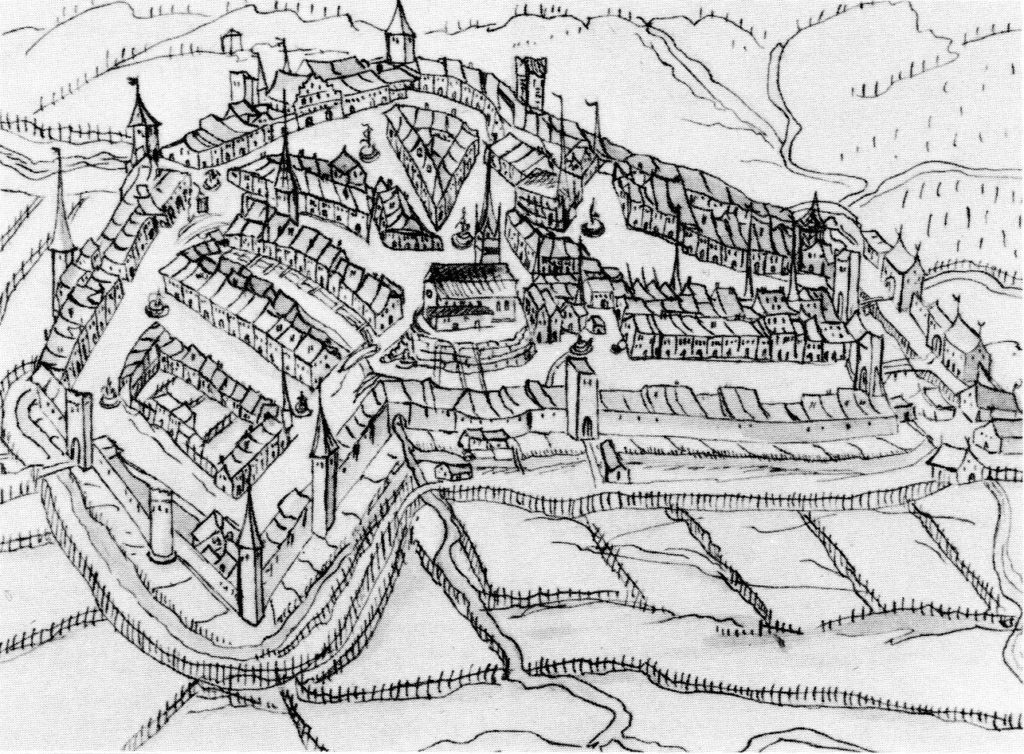

Inversement, pour la plus grande partie de la principauté – les bassins de la Birse et de la Sorne – la ville de Bâle est la métropole la plus facilement accessible compte tenu des obstacles naturels, mais aussi la plus attractive compte tenu de son rayonnement culturel, commercial et financier. De ce point de vue, Delémont et Laufon doivent se trouver dans une situation de quasi-dépendance commerciale avec la cité rhénane et servir de marchés de relais entre les campagnes environnantes et la métropole suisse. Le développement de ces deux villes a été bien moindre que celui de Bienne ou de Porrentruy aux XVe et XVIe siècles. Contrairement à ces dernières cités, celles de Delémont et de Laufon, malgré leur situation centrale et leurs lettres de franchises, n’ont posé que peu de problèmes politiques aux princes-évêques. Leur situation marginale par rapport aux routes internationales et la proximité de Bâle, telles doivent être les raisons de leur stagnation relative.

La ville de Delémont en 1671.Par contre, les villes de Porrentruy et de Bienne bénéficient elles directement, quoique à un très faible degré, des échanges internationaux. Bienne, en particulier, est située au carrefour des axes Berne – Porrentruy – Belfort et Soleure – Neuchâtel – Pontarlier qui sont les liaisons transjuranes les plus directes entre le Plateau suisse et la Franche-Comté, le pays de Montbéliard et le Sundgau. Quant à Porrentruy, l’installation de la Cour des princes-évêques fut pour elle un facteur de développement supplémentaire au XVIe. En outre, dans le commerce régional, Bienne et Porrentruy souffrent moins de la concurrence de Bâle: elles en sont séparées chacune par un col qui doit leur assurer une sorte de privilège commercial sur l’Erguël pour la première et sur l’Ajoie pour la seconde.

La ville de Bienne vue du sud. Dessin la plume de Johann Augustin Veresius, 1627.Les espaces commerciaux↑

La carte commerciale de la principauté épiscopale de Bâle au XVIe siècle se dessine ainsi peu à peu. A l’exception des villes frontières de Bienne, Porrentruy et Bâle, cet État des montagnes jurassiennes se trouve à l’écart des voies de communication internationales. Ses routes, en raison des obstacles naturels et climatiques, servent surtout aux échanges locaux et régionaux entre les villes et les villages, voire, occasionnellement, aux échanges interrégionaux. De ce point de vue, dans l’ensemble du système commercial centre-européen, la principauté épiscopale se trouve insérée et partagée entre trois zones d’influence: le Plateau suisse par l’intermédiaire de Bienne et La Neuveville au sud, Bâle à l’est par Delémont et Laufon, le Sundgau et le Montbéliard au nord par Porrentruy.

Dès cette époque, du point de vue commercial comme du point de vue politique, se dessine donc la «vocation helvétique» de l’Evêché. Cette tendance se renforcera encore dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En effet, à ce moment-là, Colbert, après l’occupation du comté de Montbéliard et l’annexion de l’Alsace à la France, va mettre en place une politique «protectionniste» qui restreindra les échanges entre ces régions et le Porrentruy.

Carte des routes du commerce international aux XVe et XVIe siècles dans le nord-est de la Suisse.Monnaies et dévaluation monétaire↑

L’idée de «vocation helvétique» de l’Évêché se renforce encore si l’on considère les liens financiers et les rapports monétaires des princes-évêques avec la ville de Bâle.

Dès le XIVe siècle, la cité des bords du Rhin est un bailleur de fonds du souverain de la principauté où, par ailleurs, les comptes continuent d’être tenus en monnaie bâloise après la Réforme. Enfin, ne disposant ni de mines d’argent ni de ressources suffisantes pour fondre sa propre monnaie, vu également le haut degré d’interdépendance commerciale avec la Suisse, l’Évêché est resté tributaire de la ville de Bâle en particulier, plus généralement de la Confédération, pour son approvisionnement en numéraire.

Dans le sillage de la métropole rhénane et comme l’ensemble des Treize Cantons, la principauté épiscopale va subir les transformations du système monétaire international et régional qui se manifestent au XVIe siècle. Au niveau international, on remarque que le florin d’or du Rhin, qui joue un rôle prédominant tout au long du XVe siècle, tend à disparaître de la recette des péages suisses au début du XVIe siècle. L’écu d’or au soleil de France, puis les couronnes d’Italie et la pistole espagnole le remplacent. Il en va de même pour les monnaies d’argent. La paix d’Augsbourg (1555) interdit l’exportation des mines allemandes dans la région du «Rappenmünzbund» (union monétaire qui unissait depuis le XIVe siècle et jusque dans les années 1580 les villes de Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Colmar et Brisach) et coupe les cantons suisses de leur zone traditionnelle d’approvisionnement. Ce fait a comme première conséquence d’accroître l’utilisation des monnaies françaises, espagnoles et italiennes. Les Confédérés obtiennent les testons et les francs, les Philippsthaler et les ducatons grâce aux soldes et pensions. Ils s’en servent pour fondre leurs propres monnaies.

Monnaies de compte et espèces en circulation↑

Monnaies de compte et espèces en circulation

La grande diversité des pièces en circulation obligeait à utiliser une monnaie de compte n’existant que sur le papier mais qui facilitait les calculs. Selon les régions, on se servait de la livre ou du florin, parfois des deux. Le rapport entre ces deux monnaies de compte variait d’une ville à une autre: à Bâle, un florin valait 1,25 livres.Une livre était égale à 20 sols et un sol à 12 deniers. Contrairement à la livre, le sol et le denier étaient aussi des pièces de monnaie qu’on utilisait surtout dans le commerce local ou régional. Dans les transactions internationales, on utilisait des pièces d’or ou d’argent de France, d’Allemagne, d’Italie ou d’Espagne: leur poids en métal précieux était plus sûr et leur valeur plus stable. Quelles étaient les espèces de l’une et l’autre sorte utilisées dans l’Evêché?

L’analyse des trésors de Bourrignon et de Bressaucourt — enfouis tous deux pendant la guerre de Trente Ans — permet de répondre partiellement à la question. Le premier, découvert en 1976 lors de la réfection de l’église, était probablement le produit des quêtes et collectes et donc composé de petites pièces. Parmi elles, trois seulement provenaient des ateliers épiscopaux. La majorité avaient été frappées à Bâle (69), Fribourg-en-Brisgau (56); quelques-unes à Nancy (12), Brisach (8) et Lucerne (7); le reste en Alsace (3), Salzbourg (2), Montbéliard (1) et en Piémont (1). Quant au trésor de Bressaucourt, découvert en 1916, il est lui constitué uniquement de monnaies fortes qui devaient composer le bas-de-laine d’un habitant de la région. Les pièces d’argent et d’or d origine «latine» sont cette fois les plus nombreuses: pistoles espagnoles, écu de France, sequins de Venise. Sur les 16 pièces retrouvées, quatre sont de provenance germanique: demi-ducats de Hollande, de Nuremberg et de Rodolphe II.

Ensuite, deuxième conséquence, les cantons suisses adoptent le Guldenthaler. Cette monnaie a la même valeur en argent que l’ancien florin d’or du Rhin et permet de maintenir les relations commerciales avec les Allemagnes. Au niveau régional, on constate d’une part une utilisation croissante des monnaies étrangères d’or et d’argent en lieu et place des monnaies régionales et, d’autre part, une disparition progressive des petites pièces d’argent suisses (le batz) et bâloises (la rappe). Celles-ci seront remplacées par les testons suisses d abord, puis par le kreutzer, né d’une alliance monétaire confédérale.

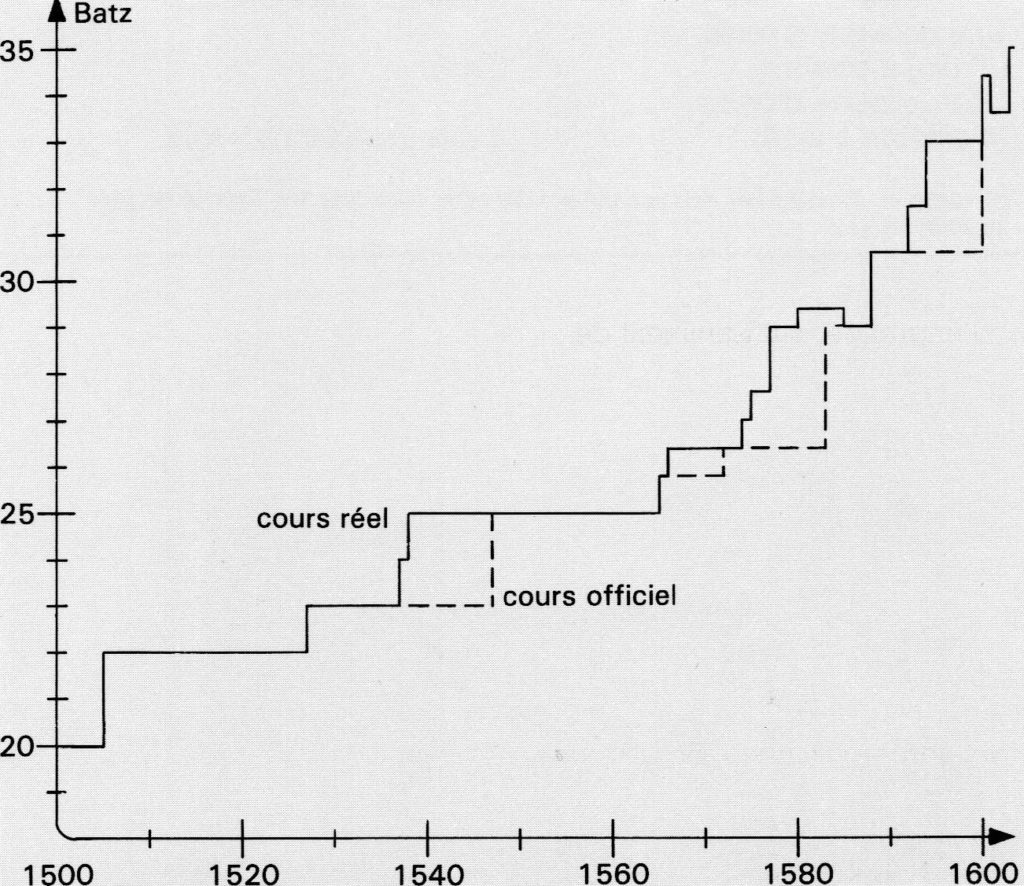

La transformation du système monétaire s’accompagne d’un phénomène de dépréciation des monnaies régionales. Cette dévaluation s’explique par une demande accrue, en vue de spéculer ou de thésauriser, sur les monnaies fortes étrangères dont la valeur relative ne cesse d’augmenter. Particulièrement sensible au début et à la fin du siècle, l’inflation monétaire diminue de 60% la valeur des monnaies régionales, dont les cours sont constamment rétablis par décret.

La dévaluation monétaire a des conséquences sociales et politiques considérables. Elle permet d’expliquer dans une très large mesure les difficultés financières, l’endettement et, parfois, la banqueroute de petits ou de grands féodaux au profit des villes qui purent ainsi étendre leur domination sur les campagnes.

Exemple de dévaluation d'une monnaie locale à Berne, le batz, par rapport à l'écu d'or au soleil de France (d'après M. Körner, Solidarités, p. 57).Le redressement financier

de l’Évêché↑A la fin du XVIe siècle, les villes atteignent une première apogée de leur croissance. Cela est vrai pour Bâle dont la population se monte à dix mille habitants en 1600, chiffre qui ne sera pas dépassé avant le début du XIXe siècle. Ce phénomène peut aussi se mesurer à Porrentruy, Delémont et Bienne. Dans cette dernière cité, le chroniqueur Bendicht Rechberger s’est fait le témoin de l’agrandissement et de l’embellissement de sa ville entre 1524 et 1566.

La poussée démographique des villes, l’accroissement de leur potentiel commercial, artisanal et financier, l’extension de leur domination sur les campagnes, s’accompagnent de désirs d’indépendance ou de plus grande autonomie des bourgeois par rapport à leur seigneur direct. De plus, pour les cités qui sont déjà libérées de toute entrave seigneuriale au début du XVIe siècle, la Réforme, qui remet en question la soumission à la hiérarchie ecclésiastique, qui dénonce la richesse d’un certain clergé et s’en prend à ses biens et revenus, sera l’occasion de couper le dernier lien qui les rattache encore à l’édifice féodal.

Dans la principauté épiscopale de Bâle, la révolte contre l’Église prend un caractère particulier dans la mesure où son premier seigneur, le prince, est aussi, en tant qu’évêque, investi d’un pouvoir spirituel. Même pour les paroissiens dépendant des évêchés de Lausanne ou de Besançon, s’attaquer à la foi catholique signifie donc porter atteinte au prestige et au pouvoir de leur seigneur qui peut intervenir contre tous ses sujets égarés. Encore faut-il qu’il en ait les moyens! Ce qui n’est plus le cas depuis longtemps ni à Bâle et Bienne, faute d’autorité, ni dans le reste de ses États, faute d’argent.

Pendant les premières années de son règne, Blarer de Wartensee lui-même n’arrive que difficilement à équilibrer ses comptes. Les mesures draconiennes prises pour diminuer les dépenses et la réorganisation de la recette n’ont pas suffi. Ainsi, au moment où les grands centres urbains voisins et les villes même de la principauté s’enrichissent, se libèrent en tout ou en partie de l’autorité civile et religieuse, un prince d’Empire, et qui plus est un évêque, se trouve réduit à compter ses deniers. Blarer se devait de réagir! Sur le plan religieux, la réaction de cet évêque se manifeste dans son oeuvre de Contre-Réforme et, sur le plan politique, par une centralisation des pouvoirs accrue et par de nombreuses améliorations apportées à l’administration des bailliages. Mais, à la base de toutes ces réformes, il y a eu une «réaction économique». Avant toute chose, et pour se procurer l’argent indispensable au rétablissement de son pouvoir public et de son autorité d’évêque, le «rénovateur de l’Evêché» a été un gestionnaire et un administrateur habile, un banquier et un spéculateur averti et, finalement, un industriel pionnier et dynamique. Certes, les entreprises économiques de ce prince n’ont pas de motivations ni de buts «capitalistes». L’argent qu’elles rapportent n’est que rarement réinvesti et s’accumule encore moins dans les caisses de l’État. Au contraire, il doit servir et il est utilisé pour le bien-être social et spirituel de la Communauté. Blarer n’est évidemment pas qu’un simple bourgeois. Il n’empêche qu’il a appris à utiliser les mécanismes du commerce, à se servir de ruses juridiques pour battre les bourgeois des villes sur leur propre terrain. A cet égard, les accords de Baden ne sont pas seulement un coup de chance, mais aussi un coup de maître.Des finances précaires↑

Jusqu’en 1585, Blarer de Wartensee n’est parvenu qu’à grand- peine à équilibrer recettes et dépenses ordinaires. Ces dernières s’élèvent à environ 10’000 livres bâloises par an, dont près de la moitié sert à payer les intérêts de la dette. En cas de mauvaises récoltes ou de dépenses extraordinaires (les frais de l’alliance avec les cantons catholiques par exemple), le prince se voit dans l’obligation de recourir à des avances du Haut Chapitre, auquel il emprunte de 15’000 à 20’000 livres entre 1575.et 1585. Ce que Blarer retire de sa fonction d’évêque sert à payer les frais d’administration de l’officialité bâloise. Ses revenus proviennent presque entièrement de la principauté. Parmi les recettes, le produit des dîmes en vin et, surtout, en grains occupe la première place: «les grains sont le nerf de notre trésor», disait-il. D’une manière générale, ce sont les redevances en nature qui procurent les plus grands revenus. Outre les dîmes, les troupeaux de boeufs, vaches, moutons et porcs des métairies, les poissons des rivières ou des étangs du prince permettent d’approvisionner le château et les hauts fonctionnaires en pain, viande, fromage. Le surplus est vendu à Bâle ou sur les marchés locaux. Quant aux revenus en espèces, ils doivent en principe provenir des fiefs nobles et roturiers ou encore des droits régaliens tels que la justice, les douanes et les péages. En fait, compte tenu des frais d’administration et surtout de la dévaluation des monnaies régionales, ils ne sont plus d’un très grand rapport. Seule la régalie des sels, affermée à un haut fonctionnaire, procure «quelques revenus modestes», de même que celle des forêts en raison du commerce du bois, avec Bâle en particulier, «où l’on se plaint du renchérissement de ce produit lorsqu’il n’arrive plus de l’Evêché».

Le tournant↑

L’extrême précarité des finances des princes-évêques explique que les prédécesseurs de Blarer se sont trouvés dans l’obligation d’emprunter sur gage ou hypothèque de leurs territoires en cas de dépenses imprévues. La ville de Bâle, Soleure dans une moindre mesure, ont été leurs principaux bailleurs de fonds. Cependant, comme tous les évêques, ceux de Bâle n’ont pas le pouvoir d’aliéner définitivement des biens d’Église sans autorisation de Rome. Ainsi, la plupart des terres, fiefs ou droits «achetés» par Bâle ou Soleure n’ont été «vendus» qu’avec la stipulation expresse de pouvoir les racheter. Mais, avec le temps, et comme les évêques n’ont que rarement les moyens de récupérer leurs biens, ce qui reste en droit propriété de la principauté devient en fait propriété de ces villes qui en touchent depuis longtemps les revenus. C’est à un de ces imbroglios juridiques que Blarer s’attaque lorsqu’il réclame à Bâle tous «les biens, terres, droits, revenus que la ville s’est indûment attribués dans le passé: landgraviat du Sisgau, seigneuries de Homburg, de Liestal, de Farnbourg, nombreux châteaux, régalies et quantité d’autres droits obtenus à titre de gages seulement». Les arbitres désignés pour régler ce différend reconnaissent la valeur et l’authenticité des titres de propriété détenus par le prince et le chapitre. Ils proposent une transaction sous forme de vente définitive de ces biens et un dédommagement pour les pertes de revenus subies. Blarer de Wartensee obtient des Bâlois 250’000 livres dont 50’000 pour le chapitre cathédral. Suite aux accords de Baden, un règlement financier est conclu entre la ville de Bâle et Blarer en 1587. Le prince reçoit 149’792 livres comptant. Le reste sert à payer les dettes, les arriérés des intérêts et à accorder un crédit de 50’000 livres à la ville de Bâle

Le cas soleurois↑

Comme la cité rhénane, celle de Soleure jouit depuis le début du XVe siècle de biens acquis en gage et qui, en droit, appartiennent toujours à la principauté épiscopale. En 1518 encore, les Soleurois occupent de force le château du comte de Tierstein qui l’a cédé avec Angenstein et Pfeffingen au price-évêque Christophe d’Utenheim. Soleure, bailleur de fonds des Tierstein, qui leur a déjà racheté la seigneurie et les droits sur Büren (SO) ainsi que la moitié de Dorneck en 1502, ne veut «permettre à d’autres d’entrer en possession de terres convoitées depuis longtemps». Blarer de Wartensee a-t-il également forcé les Soleurois à un règlement financier? Y a-t-il eu des pourparlers et un accord secret entre ces deux partenaires catholiques et qui plus est alliés? C’est très probable, car ni Blarer ni Soleure n’ont intérêt à ébruiter l’affaire pour ne pas nuire à l’Alliance catholique d’une part, et, d’autre part, pour éviter une intervention du Haut Chapitre et de Rome qui ont déjà manqué faire échouer les accords de Baden. Toujours est-il qu’en 1587, une obligation de 23’120 écus envers Blarer apparaît dans les comptes soleurois. S’agit-il de l’investissement d’une partie de l’argent dû par Bâle? «Je ne le pense pas, dit Körner (…) Il s’agit plutôt d’une dette d’indemnisation pour les droits de souveraineté que Soleure avait acquis (…) dans les anciens territoires de l’évêque.» Quoi qu’il en soit et comme le remarque A. Chèvre, «l’année 1587 marque le tournant décisif dans l’histoire économique et financière, non seulement du règne de Blarer, mais de l’Évêché de Bâle». En effet, une fois les dettes remboursées et les hypothèques levées, les ressources s’élèvent à 15’000 livres par année. L’argent liquide dont Blarer dispose lui permet également des investissements en achat de terres et en placement à intérêt. De plus, le prince-évêque bénéficie d’un crédit de 50’000 livres à Bâle et d’un autre à peu près équivalent à Soleure. Dès lors, il peut mettre à exécution ses nombreux projets. Parmi ceux qui ont eu plus spécialement un impact économique, il en est un qui mérite toute notre attention: la création des forges et hauts fourneaux.

La Charbonnière près Roche au bord de la Birse, gravure à l'eau-forte coloriée par F. Hegi, d'après un dessin de P. Birmann.La politique économique des princes-évêques: la sidérurgie↑

Les droits régaliens permettent aux princes d’Empire de disposer, entre autres, des mines, des hautes joux (forêts) et de la force hydraulique. Jusqu’à la fin du XVIe siècle, les souverains de la principauté n’ont pas fait directement usage de ces droits. Ils se sont contentés de les inféoder ou de les affermer contre redevances. Sous le règne de Blarer, ils ne rapportent plus rien. En outre, l’absence d’autorité de ses prédécesseurs avait permis aux communautés rurales d’abuser de leurs droits de pacage et de bâtisse. Pour éviter la ruine des forêts, Blarer revoit les rôles des bailliages, le plus souvent dans le sens d’une restriction des droits communaux. Lorsqu’il le peut, il accroît son pouvoir d’intervention, comme dans la Prévôté de Moutier-Grandval où il rachète les droits de seigneurie du chapitre et du prévôt. Mais, surtout, Blarer utilise les droits régaliens et exploite lui-même les richesses naturelles du pays. Il crée des entreprises qui sont placées sous le contrôle direct de l’État dans l’espoir de lui assurer de nouvelles sources de revenus. Parmi les tentatives de ce prince, deux ont été assez malheureuses. En gestionnaire avisé, Blarer abandonne néanmoins rapidement aussi bien l’atelier monétaire de Delémont que la station thermale de Bourrignon lorsque ces deux entreprises se révèlent peu ou plus du tout rentables. Il aura plus de chance avec les mines et les forges.

Les mines et les forges↑

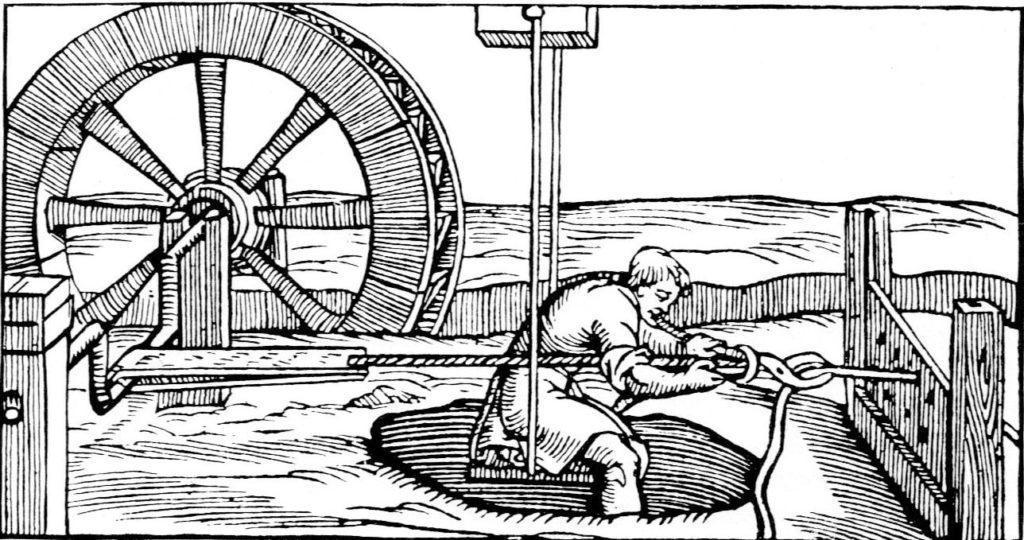

Les mines de fer de la vallée de Delémont, qui affleurent notamment sur son flanc nord, semblent avoir été exploitées depuis les temps les plus reculés. Sous le régime des princes-évêques de Bâle, leur exploitation s’est perpertuée selon des formes et des techniques diverses. Les premiers fondeurs et forgerons de l’Évêché faisaient-ils partie de cette société vagabonde et insaisissable de la gent sylvestre à laquelle appartenaient également les charbonniers et les verriers et que A. Quiquerez s’est plu à décrire comme vivant en marge de l’Église et de l’État, tant par goût que pour préserver ses secrets de fabrication? Ce n’est pas impossible! Mais les documents écrits relatifs à ce premier système d’exploitation font totalement défaut. Les actes les plus anciens conservés aux archives datent du début du XVIe siècle et concernent un mode de fabrication déjà plus sophistiqué. Le travail du fer s’y fait en deux opérations distinctes: la fonte proprement dite et, ensuite, l’affinage. L’utilisation de la force hydraulique pour actionner les soufflets et les martinets oblige également fondeurs et forgerons à construire des établissements fixes au bord d’un cours d’eau au débit suffisant. Diverses entreprises sont créées dans l’Évêché de Bâle durant le XVIe siècle: les forges de Bassecourt, puis celles de Bourrignon, de Bellefontaine ainsi que la fonderie de Charmoille; enfin les forges de Chérubez sur le Doubs en 1580. Ces établissements connaissent des fortunes diverses. A l’exception de Bellefontaine, repris en fief par maître Maillard en 1582, toute activité y avait cessé lorsque Blarer entreprit de relancer l’industrie sidérurgique.

Courrendlin et Undervelier↑

En 1597, on découvre un très riche filon de minerai à Montavon-Séprais, au moment même où les ateliers soleurois de Balsthal ferment, faute de combustible. Le prince-évêque saisit l’occasion d’exploiter ces nouvelles mines ainsi que les forêts de la Prévôté de Moutier-Grandval. Dès 1599, après que des essais ont été fait pour vérifier la teneur en métal du minerai et pendant que Blarer se renseigne sur l’exploitation du fer en Alsace et dans l’Évêché, les forges d’Undervelier et la fonderie de Courrendlin sont mises en chantier. Afin de diriger les travaux de construction puis d’exploitation, des spécialistes sont engagés en Allemagne. On achète à Bâle les pierres à fours nécessaires aux hauts fourneaux et, à Francfort, l’aimant destiné à vérifier la qualité du fer. Sur la Birse et la Sorne, on bâtit des écluses pour amener l’eau indispensable au mouvement des roues des soufflets et des martinets. C’est ainsi qu’un véritable mais modeste complexe sidérurgique voit le jour dans l’Évêché de Bâle au début du XVIIe siècle. Pour le diriger, Blarer met sur pied une administration spéciale qui est installée dans une maison de pierre construite en 1600 près des forges d’Undervelier. A sa tête, se trouve le surintendant ou Bergvogt, auquel on confie également la charge de grand forestier de l’Evêché. Il a sous ses ordres un secrétaire-comptable, un commis voyageur et un contrôleur. Il s’occupe de toutes les affaires touchant à l’exploitation: dettes, délits, dommages et intérêts. C’est lui aussi qui conclut les contrats avec les ouvriers spécialisés.

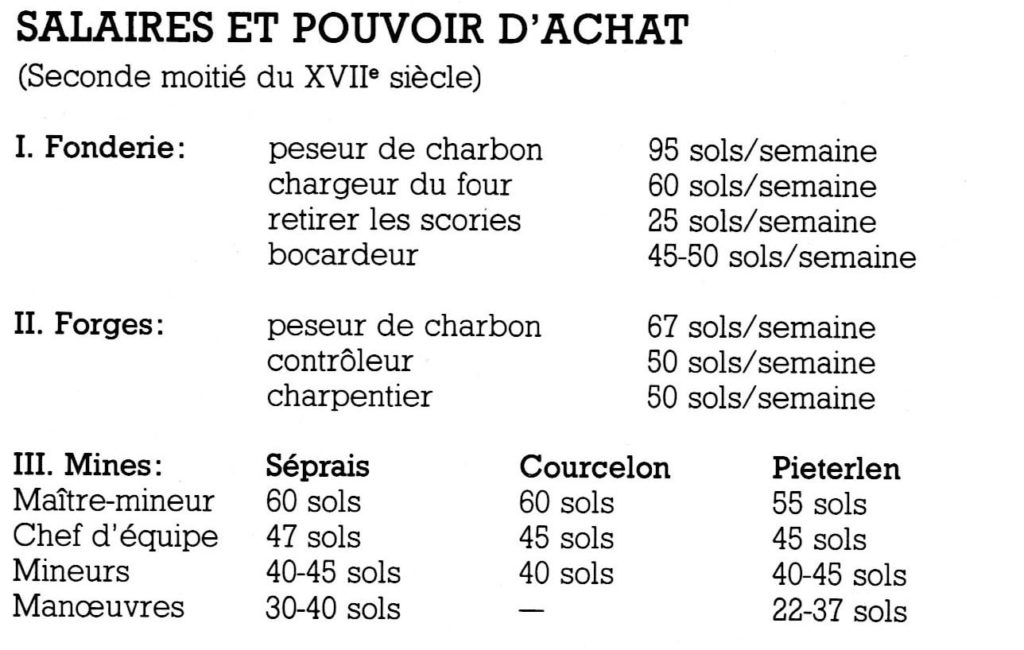

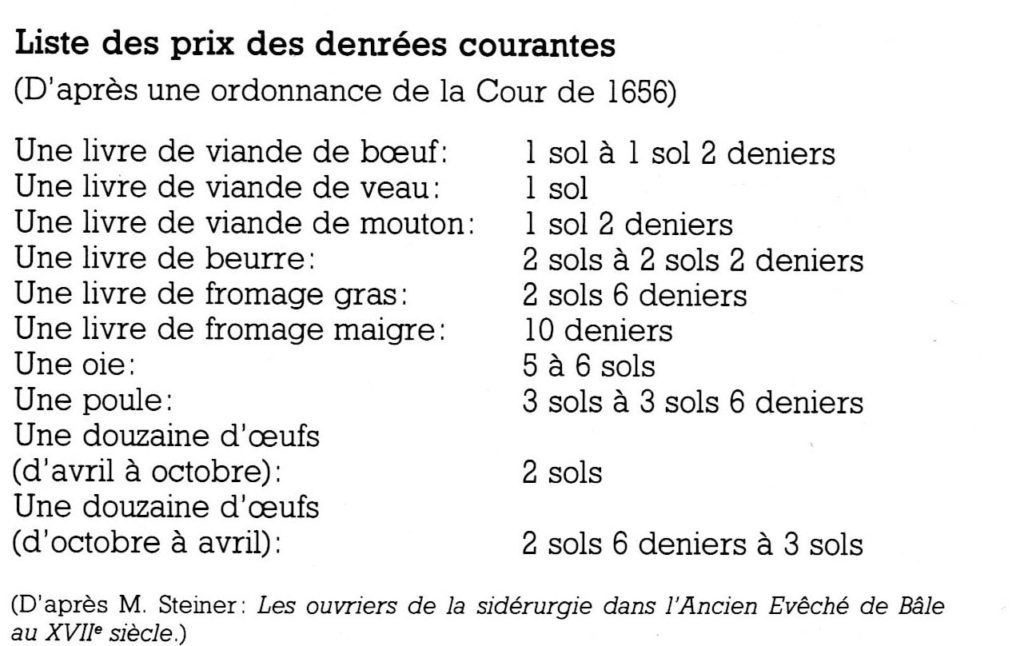

Travail et salaires↑

Le personnel des mines et des forges est dirigé par des spécialistes étrangers, Wurtembergeois ou Tyroliens, dont les conditions d’engagement sont fixées par un contrat renouvelable tous les deux ans. Les maîtres (mineur, fondeur, affineur et martineur) occupent chacun un poste clé dans la production. Ils engagent à leurs frais les aides et manœuvres dont ils ont besoin. En tout, ce ne sont pas moins de deux cents personnes qui, en 1630, sont occupées à extraire le minerai, fabriquer le charbon de bois, assurer les transports ou l’entretien des routes et produire quatre cents tonnes de fer semi-ouvré et de fonte par an. Autour d’une trentaine de spécialistes (y compris les charbonniers) gravitent donc des subalternes chargés de tâches diverses et dont plus des 80% sont occupés aux transports et aux travaux forestiers. Ces manoeuvres se recrutent dans les villages proches des forges ou des places à charbon. Ils peuvent être employés aux termes d’un contrat passé avec le Bergvogt et pour exécuter une tâche précise; dans ce cas, leur gage est proportionnel à leur travail. Mais il peut arriver également que des travaux soient exécutés grâce au système des corvées, comme cela doit être parfois le cas pour le transport du minerai. Ce sont les revenus des mineurs, ouvriers des forges et des fonderies qui prennent la forme de ce qu’on appelle aujourd’hui un salaire: les ouvriers sont payés en espèces, rarement en nature. L’examen des comptes des mines de Séprais montre que, jusqu’en 1730, les salaires des mineurs sont restés les mêmes. Les manoeuvres, par exemple, touchent de 30 à 40 sols bâlois par semaine; le maître mineur le double. Parmi les ouvriers des forges, le seul salaire que nous connaissions sur une longue période semble montrer que, là aussi, les revenus des subalternes n’ont pas varié. De 1604 à 1730, le chargeur du haut fourneau a reçu 60 sols par semaine. En ce qui concerne les spécialistes, les avantages juridiques dont ils bénéficient et qui les exemptent de toute charge personnelle et d’impôts, ne correspondent pas toujours à des avantages financiers. Ainsi, les maîtres charbonniers, auxquels l’administration avance de l’argent pour l’exécution des travaux, semblent être dans une situation d’endettement chronique. Il doit en être de même pour le maître mineur, auquel on prête également de l’argent lorsqu’il faut engager toutes les forces de travail afin de trouver un nouveau filon. Ni l’un ni l’autre n’arrivent jamais à produire suffisamment de mine ou de charbon pour rembourser les avances qui leur ont été faites. La situation du maître fondeur et du maître martineur semble être meilleure cependant. Le premier touche un salaire annuel fixe de 300 sols, plus 6 sols par semaine de travail et 2 sols 6 deniers par 50 kg de fer ou de fonte. Le deuxième a droit à 1000 sols par année, plus 25 sols par semaine de travail et 6 à 10 sols par 50 kg, suivant la qualité. Cela peut paraître considérable par rapport aux salaires des ouvriers. Mais il ne faut pas oublier que les maîtres doivent payer sur leurs revenus les aides que la régie ne prend pas à sa charge, de même que l’entretien des machines et du matériel. De plus, il est très probable que le martineur doit payer le charbon utilisé aux affineries et aux forges. Quoi qu’il en soit, et comme le remarque M. Steiner, les différences de salaire entre cadres et manoeuvres rappellent celles qui sont pratiquées aujourd’hui. Par ailleurs, à propos de l’extraordinaire stabilité des salaires, il faut mettre en évidence le fait que, en période de grande cherté des vivres (du pain en particulier), le pouvoir d’achat des salariés diminue considérablement, sans compter que la dépréciation monétaire va peu à peu détériorer leur situation matérielle au cours du XVIIe siècle. Cela se traduit par un endettement des travailleurs, estimé à 6000 livres bâloises en 1677 aux forges d’Undervelier.

Importance économique des forges↑

Au XVIe siècle, alors que l’exploitation des mines se fait encore entièrement par inféodation, l’industrie sidérurgique de l’Evêché produit quelque 30 tonnes de fer et de fonte en 1516 et 80 tonnes en 1570. La création du complexe Undervelier-Courrendlin permet de faire passer la production à 150 tonnes en 1600 et à 400 tonnes en 1630, dont la plus grande partie est destinée à l’exportation. La vente à l’extérieur est assurée par des contrats conclus avec des particuliers regroupés en sociétés En 1599, les Bâlois S. Beck et B Merian achètent ainsi tous les fers à fabriquer dans les huit années à venir au prix de 6 livres et 5 sols le quintal. Mais ils ont l’obligation de le vendre aux sujets de l’Évêché au prix de 19 deniers la livre. En 1607, les deux Bâlois n’y trouvant plus leur compte, un nouveau contrat est passé avec deux Biennois et un Delémontain qui obtiennent le fer à 5 livres, 12 sols et 6 deniers le quintal.

Plaque de cheminée en fonte aux armes de la famille de l’évêque Blarer de Wartensee, 110 x 54 cm. A cela, il faudrait encore ajouter tous les outils ou ustensiles d’usage plus courant tels que clous, fers à cheval, scies, haches, faux, pioches, susceptibles d’être fabriqués et réparés dans les forges de village. L’industrie sidérurgique jurassienne ne s’est donc pas limitée à procurer à l’État de nouvelles ressources financières, ni à créer des places de travail pour la catégorie la plus défavorisée de la population rurale. Son impact devrait aussi se mesurer en fonction d’une très probable augmentation de l’offre en produits finis, traditionnels ou nouveaux, à disposition sur les marchés.

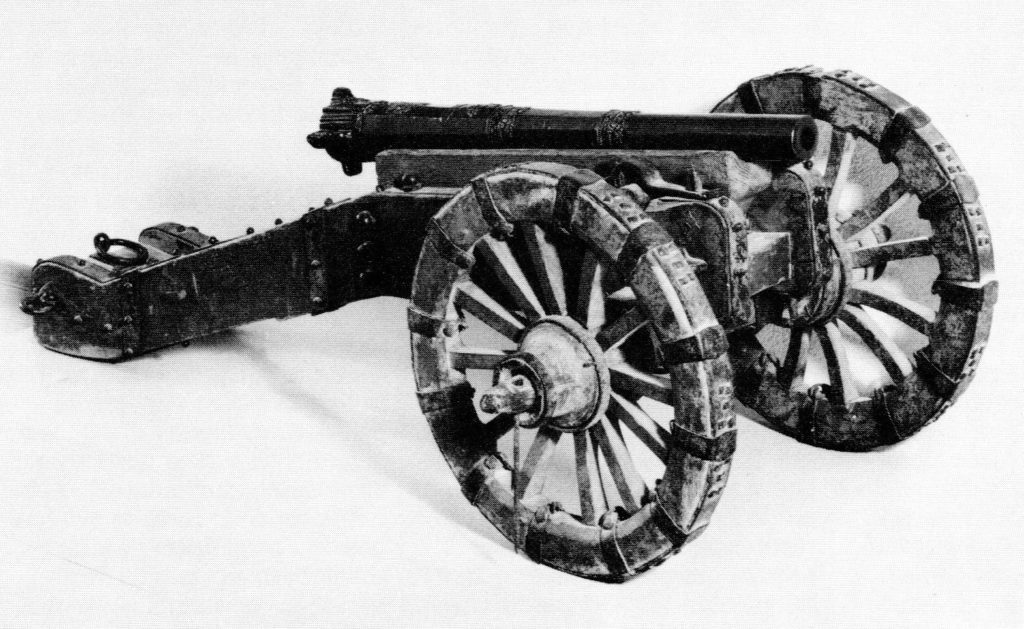

Cependant, toute la production des forges n’est pas vendue à l’étranger et sous sa forme brute. Dès 1606, une industrie de transformation s’est développée. A cette date, on fabrique déjà des grilles, des outils, des plaques de cheminée et des poêles en fonte pour la production desquels un ouvrier spécialisé a été engagé. A Courrendlin, on fond des boulets de mortier et, à Delémont, des petits canons. Il semble donc que l’abondance de fer et de fonte ait donné sinon naissance, du moins un nouvel élan à la fonderie et à la ferronnerie dans l’Évêché. Le nombre d’artisans indigènes ou étrangers ne manque pas de frapper, de même que la quantité et la diversité d’objets souvent remarquablement travaillés: cloches, fonts baptismaux, bénitiers, grilles de fenêtre, rampes d’escalier.

Arquebuse de la fin du XVIe siècle, exécutée par André Kottelat de Delémont (1545-1615). Les Kottelat étaient des fondeurs de cloches et d'armes.

La tirerie de fer de Boujean en 1765, gravure d'Aberli.Les forges: un enjeu stratégique?↑

Pour ce qui est de l’État, le poids des revenus tirés de la sidérurgie peut être saisi en considérant simplement le soin que les successeurs de Blarer portent à l’amélioration des conditions de production, du rendement du haut fourneau et des forges. Aussi bien Guillaume Rinck de Baldenstein (1608-1628) que Jean-Henri d’Ostein (1628-1646) font visiter les installations de Courrendlin et d’Undervelier par des spécialistes étrangers. Sur leurs conseils et indications, les princes-évêques remédient à la méconnaissance souvent totale de leurs intendants, corrigent les méthodes de travail de leurs ouvriers, même spécialisés, qui utilisent trop de charbon à la fonte et à l’affinage, et réduisent la fraude des charbonniers qui préfèrent vendre une partie de leur production plutôt que de la livrer aux usines. A l’occasion d’une de ces visites, les essais faits pour calculer le prix de revient du fer forgé ont donné les résultats suivants: un quintal revient à 4 livres, 16 sols et 11⅓ deniers. A ce moment-là, en 1634, les armées dévastent l’Europe. Le fer, en raison d’une forte demande pour la fabrication d’armes et de munitions, se vend à près de 6 livres le quintal. On comprend dès lors que les 400 à 500 tonnes de fonte et de fer produites chaque année dans l’Évêché de Bâle représentent une source de revenus très appréciable. Cela n’a pas échappé à Bernard de Saxe-Weimar. Celui-ci, après la conquête de la partie germanique de la principauté en 1637, l’occupe militairement jusqu’en 1639. A cette date, le pays a déjà été dévasté par les troupes suédoises et françaises qui y ont régulièrement établi leurs quartiers d’hiver et la population décimée par la peste. Comme les contributions de guerres ne suffisent pas au duc, qui manque d’argent, il reprend à son compte l’exploitation des mines et des forges. Il y établit son commissaire des guerres Daler pour les diriger et négocie la vente des fers de l’Évêché au prix de 9 livres le quintal. A sa mort, son armée est placée sous le commandement du général d’Erlach, qui touche à son tour le bénéfice des usines épiscopales. En 1650, le prince-évêque Béat-Imier de Ramstein (1646-1651) rentre enfin en possession de ses terres et de ses biens. Mais, pendant l’occupation suédoise et française, les forêts ont été à un tel point dévastées et les usines si mal entretenues qu’il faut reprendre leur exploitation à zéro. Les militaires ne sont pas les seuls à avoir compris l’importance de l’industrie sidérurgique. En 1630, A. Thellung de Bienne reprend en fief le moulin de Boujean où il installe une tirerie de fer. Quatre ans plus tard, cette usine est inféodée à un Soleurois, Louis Scharrandy, qui a de grosses créances sur les forges d’Undervelier où il peut s’approvisionner à bon compte en métal brut. Est-ce la forte demande en fil de fer, en vue de la fabrication d’équipements militaires, qui incite ces deux bourgeois à créer et à développer une telle entreprise? Cette usine n’arrêtera pas pour autant sa production après la guerre de Trente Ans. Elle restera au contraire, avec Undervelier et Courrendlin, un des centres industriels les plus importants de l’Évêché jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et au-delà.

Le tireur de fer sur sa balançoire.Les transformations dans l’activité des campagnes↑

La création du modeste complexe sidérurgique épiscopal et la croissance des villes sont assurément les deux phénomènes les plus «spectaculaires» dans la principauté épiscopale de Bâle au XVIe siècle. Du moins, ce sont ceux qui ont laissé le plus de traces dans les archives. Cela ne doit pas nous faire oublier cependant que l’industrie, la finance ou le commerce contrôlés par l’État et par les bourgeois des cités n’occupent alors qu’une très faible partie de la population. Pour la majorité, l’agriculture reste l’activité et la préoccupation principales. Mais, dans le secteur agricole comme dans les autres domaines de l’économie, de profondes transformations sont intervenues à la fin du Moyen Age et au début de l’Ancien Régime Le système de production a évolué pour satisfaire aux besoins croissants des citadins et à l’augmentation générale de la population Dans la principauté épiscopale de Bâle, cela se traduit par un puissant mouvement de colonisation et par la mise en place d’une agriculture mixte. Le développement de l’élevage n’étaitt-il pas le corollaire et la condition nécessaire au peuplement et au défrichement des montagnes? En altitude, le faible rendement des sols ne permet pas de nourrir beaucoup de monde. Par ailleurs, seuls seigneurs et couvents ont eu longtemps les moyens de garder des troupeaux pendant l’hiver.

Développement de l’élevage↑

Les très nombreuses indications que l’on trouve dans les documents à propos des dégâts causés par le bétail, de même que les restrictions imposées au libre pacage dans les forêts épiscopales au cours du XVIe siècle laissent supposer une augmentation considérable des cheptels. Le fait se vérifie également en Suisse à la même époque. Il s’expliquerait par une pression du marché extérieur, français en particulier, sur l’économie helvétique. On estime que la Confédération des Treize Cantons fournit alors à la France 60’000 têtes de bétail chaque année. Les «habitudes carnivores» prises en Occident au XVe siècle provoquent les mécanismes suivants: la hausse des prix à l’étranger entraîne une augmentation des exportations de bétail; il s’ensuit une raréfaction de la viande et une hausse des prix des produits carnés en Suisse. Cette «crise de la viande» se situe entre 1500 et 1550 sur les marchés confédérés. Ce phénomène conjoncturel permet ainsi de comprendre pourquoi la colonisation et le défrichement des montagnes jurassiennes ont été si rapides au XVIe siècle. Les terres situées en altitude et que, jusque-là, on cultivait avec beaucoup de peine et pour peu de profit ne deviennent-elles pas d’un meilleur rendement grâce à l’élevage? Certes, la culture des grains ou de la vigne ne disparaît pas pour autant. Elle reste dans les régions au climat le plus doux et aux terres les plus fertiles – l’Ajoie, la vallée de Delémont et le littoral biennois – la part essentielle du travail agricole. Le blé et le vin sont des denrées alimentaires tout aussi recherchées que la viande, et le moindre terrain défriché reste trop précieux pour l’abandonner aux troupeaux. Dans les vallées méridionales en revanche, les bonnes terres sont plus rares, concentrées sur les deux bords des rivières. Elles le sont davantage encore au sommet des montagnes et sur les plateaux. C’est dans ces régions surtout que l’agriculture devient mixte. Le sol le plus fertile est donc réservé aux finages de l’assolement triennal (les «champs»), aux jardins (les «oeuches» et «courtils») ou aux chenevières, de manière à assurer plus ou moins l’approvisionnement en grains, légumes et chanvre des hommes Les bonnes terres, mais difficilement labourables, à forte déclivité ou exposées au dégât des eaux, forment les «prés» ou, aux abords du village, les «prairies» dont les foins et regains permettent de nourrir le bétail pendant l’hiver. Pendant la belle saison, les troupeaux paissent dans les pâturages ou les forêts. Est-ce les contraintes liées à l’assolement triennal qui déprécient le sol des finages? Est-ce au contraire le développement de l’élevage qui valorise les terres à fourrage? Les deux phénomènes se combinent et expliquent qu’au XVIIe siècle le prix des prés est plus élevé que celui des champs, du moins dans le sud de l’Évêché. L’élevage constitue de la sorte un complément indispensable aux paysans des hautes vallées et des montagnes. La consommation des produits laitiers et carnés représente un supplément nutritif indispensable. Les actes de «prébende ou apprébendement» en témoignent. On y trouve en effet des listes de provisions à donner annuellement aux personnes âgées cédant leurs biens contre une rente viagère. Outre les vêtements, le bois et l’argent, les rentiers ont droit aux fruits du clos, au lait de la chèvre, à des céréales (boige et orge, ou blé pour les riches), à des légumes (pois toujours, lentilles souvent), beurre cuit et fromage, sel, lard et jambon ou autre viande. Ces produits constituent-ils la base alimentaire de l’ensemble de la population au XVIIe siècle? Probablement, quoique les personnes âgées au bénéfice d’une rente doivent jouir d’un régime de faveur. Car, pour le commun, le meilleur de ces productions est vraisemblablement destiné à la vente. Le pain blanc, les mets de viande rôtie ou bouillie n’apparaissent que rarement sur les tables des paysans. Leur consommation sinon quotidienne du moins régulière est encore réservée aux bourgeois des villes ou aux familles nobles chez qui, par ailleurs, l’art culinaire et le savoir-vivre commencent à se répandre. Il en est de même des épices, du sucre et autres produits exotiques en provenance du sud de l’Europe ou des Nouveaux Mondes. Les gens des campagnes, eux, se contentent le plus souvent de soupes, de bouillies ou de potées grossières faites à base d’orge et d’avoine, de légumes parfois, mais toujours abondamment salées. Le sel est pour le paysan pratiquement l’unique assaisonnement à sa portée. Il lui est cependant absolument indispensable, ne serait-ce que pour conserver la viande de boeuf ou de porc, la seule qu’il consomme.

Le rôle des couvents↑

La multiplication des troupeaux dans les montagnes jurassiennes a eu des conséquences diverses. La nécessité de larges espaces pour nourrir le bétail entraîne d’abord une dispersion de l’habitat. Contrairement aux villages de plaine dont les maisons sont regroupées autour de l’église, celui des Bois par exemple compte 600 communiants sur 1000 qui, en 1614, habitent entre une et trois lieues de la cure. Ensuite, il semble évident que l’habitation elle-même a été progressivement modifiée afin d’être en mesure d’abriter les bêtes pendant l’hiver et d’engranger suffisamment de foin. Les couvents ont-ils été dans la principauté épiscopale de Bâle les précurseurs de l’élevage ovin, puis bovin et chevalin? C’est très probable! Il ne faut pas oublier en effet que le clergé régulier ne se préoccupe pas seulement de nourritures spirituelles. Jadis, ses membres étaient aussi des maçons, des meuniers, menuisiers, forgerons, tisserands et paysans. Tous, dans leur domaine respectif, ils sont des spécialistes, praticiens habiles, renseignés sur les inventions techniques et procédés nouveaux. Par leur formation et grâce au rayonnement culturel, politique et financier de l’ordre auquel ils appartiennent, les moines possèdent la science, l’expérience et l’argent nécessaire pour faire oeuvre de pionniers. Même si, de ce point de vue, l’histoire des maisons religieuses est encore à faire dans notre région, leur influence économique a dû y être, comme ailleurs, considérable. Aux XIIIe et XIVe siècles, c’est par les abbayes cisterciennes que la technique de construction des martinets, foulons et scies mécaniques — qui supposent l’invention de l’arbre à cames — s’est répandue en Europe. C’est par elles également que l’élevage du mouton, les techniques du travail de la laine et du cuir se sont propagées. En 1232, Lucelle possède un troupeau qui doit compter au moins 500 têtes. Les autres couvents (Bellelay) et chapitres (Saint-Imier, Moutier-Grandval, Saint-Ursanne) possèdent également des droits de seigneurie étendus, des fermes, des métairies, des moulins et autres usines hydrauliques. Ils en tirent toutes leurs ressources, vendant la plus grande partie, la viande en particulier, en raison des règles d’abstinence et de Jeûne. Les abbés et prévôts de ces maisons religieuses sont en outre des administrateurs avisés et des gestionnaires habiles pour la plupart. Ils ont dû se rendre compte du profit qu’ils pouvaient retirer de l’élevage et du commerce du gros bétail aux XVe et XVIe siècles. Toujours est-il qu’en 1525, au moment où Lucelle est saccagée par des paysans révoltés, le troupeau de l’abbaye compte 203 bovins et 15 chevaux. Quant à Bellelay, la renommée que son fromage a, au début du XVIIe siècle déjà, laisse là aussi supposer une longue pratique de l’élevage et un cheptel bovin important.

Démographie et conjoncture↑

Avec les mauvaises récoltes, les guerres et les épidémies sont les trois fléaux du temps. L’homme les interprète comme autant de punitions divines. Or, il faut le souligner, la principauté épiscopale a bénéficié longtemps d’une clémence certaine du Ciel. D’abord, parce que jusqu’à la guerre de Trente Ans elle n’a pas été le théâtre de grands conflits, à deux exceptions près: la sanglante chevauchée de Bernard Ze Rhein dans la Prévôté pendant les guerres de Souabe et les révoltes paysannes qui secouent les bailliages allemands et l’Ajoie en 1525. Ensuite, parce que les épidémies semblent avoir été moins nombreuses et moins meurtrières qu’aux siècles précédents. Mais à Bienne par exemple, 200 personnes meurent d’une pestilence en 1541-1542 et une vingtaine quatre ans plus tard. A Porrentruy en 1612, le fléau fait une centaine de victimes en trois mois. A la Franche Montagne des Bois, Guillaume Triponez écrit en 1628 dans son journal que «la peste fut si échauffée qu’il y avait des maisons où il mourait dix-huit personnes et des ménages où il n’en restait pas une seule». La baisse de la mortalité, compte tenu également de taux de nuptialité et de natalité stables, permet à elle seule d’expliquer la croissance démographique généralement observée en Europe au XVIe siècle. Qu’en est-il dans la principauté de Bâle? Est-elle aussi surpeuplée que la Suisse, qui ne compte pourtant qu’un peu plus d’un million d’habitants au début du XVIIe siècle mais où, pour un nombre considérable d’hommes, le service dans les armées étrangères est le seul «travail» à espérer? Quoique cela reste à prouver, ce n’est pas impossible même si, aujourd’hui, les 40’000 âmes qu’elle compte alors nous paraissent peu de chose. Le défrichement et la colonisation des parties les plus sauvages de la principauté, au climat le plus rude et aux terres les moins fertiles, semblent du moins l’attester. Dans la Franche Montagne des Bois, la croissance démographique se remarque tout spécialement grâce aux témoignages anonymes laissés dans les livres de visite des paroisses. Pendant près de trois siècles, les habitants de ce plateau ont dépendu de l’unique paroisse de Montfaucon. Mais, dès 1454, un prêtre dessert la chapelle de Saignelégier où le curé qui résidait à Montfaucon vient bientôt s’établir. En 1513, une chapelle est construite au Noirmont où, soixante ans plus tard, les 560 communiants sont suffisamment nombreux pour former leur propre paroisse, tout comme ceux des Bois en 1610. Dix-huit ans plus tard, Montfaucon et Saignelégier sont à leur tour érigés en deux paroisses distinctes. En 1635, on peut estimer que, avec Les Genevez et Lajoux, la population du Plateau franc-montagnard s’élève à plus de 3000 communiants, soit près de 4500 paroissiens. Si l’on s’en tient au principe de la division des paroisses comme indice démographique grossier, la croissance est sensible bien plus tôt encore en plaine. Un seul exemple suffira à le montrer. Les villages de Bassecourt et de Boécourt subissent en 1405 les ravages de la peste et des pillards. La population s’en trouve à ce point amoindrie qu’on décide de la regrouper en une seule paroisse. Cette situation se perpétue jusqu’en 1522, moment où les habitants sont à nouveau suffisamment nombreux pour entretenir deux curés. Dans la vallée de Tavannes, la pression démographique et l’augmentation du cheptel incitent les communautés villageoises à délimiter leurs finages, non seulement au fond de la vallée mais jusque sur le sommet des montagnes. C’est le cas à Malleray en particulier où les différends surgissent à propos de l’usage de certains pâturages. Afin de les éviter, on décide de fixer les limites du terroir par des accords passés successivement avec les habitants de tous les villages voisins: Loveresse en 1543, Bévilard en 1551, Pontenet en 1559, Souboz en 1567, Reconvilier en 1623 et Champoz en 1625. Outre l’augmentation de la population indigène, il faut signaler l’arrivée sur le sol épiscopal d’étrangers plus ou moins indésirables. Tout d’abord, ce sont des juifs pourchassés dans le reste de l’Empire qui s’installent dans les bailliages allemands où ils formeront une colonie de 200 personnes environ à la fin du XVIIe siècle. Ensuite, dans les montagnes situées à la limite des territoires soleurois, bernois et épiscopaux se maintiennent tant bien que mal quelques familles anabaptistes. Comme les Israélites, on accepte ces derniers dans l’Évêché «moins à la faveur d’une tolérance formelle que par non-application des mesures officielles prises contre eux». Enfin, dans les années 1580, des gens de la seigneurie de Valangin émigrent dans le Haut-Erguël. «Leur nombre fait craindre qu’ils ne viennent à nous soustraire cette région», disait Blarer de Wartensee, car ils refusent de lui prêter serment et de payer les redevances. Ils furent sommés de se soumettre ou de s’en aller. De manière générale, la poussée démographique incite les princes-évêques à intervenir plus souvent et plus fermement dans l’administration des bailliages, en particulier afin de limiter le déboisement et de protéger leurs propres forêts. L’ordonnance forestière de la seigneurie de Birseck en 1601 relève en effet «combien les habitants du bailliage dévastent non seulement leurs propres forêts mais aussi celles de l’Evêché par une exploitation désordonnée et prodigue au point que le bois fera défaut si l’on n’y remédie à temps». Dans ce cas particulier, Blarer délimite les «noires joux» épiscopales et les forêts communales, fixe les conditions de vente et de transport du bois par flottage sur la Birse et précise les droits d’usage des pâturages communaux. Cette dernière indication peut surprendre Elle s’explique néanmoins par le fait que la libre pâture cause des dégâts considérables et particulièrement au jeune bois. Ainsi le Rôle de la Prévôté de Moutier-Grandval garantit en 1603 que «nos subjets ont dans les haultes Joux et forests noires le champois et le pâturage haut et bas». Mais, en 1647, les envahissements deviennent tels que le droit de pacage n’est plus autorisé dans les forêts que «pendant qu’elles ne sont coupées, ou bien l’estant lorsque le jeune bois n’en pourra recevoir dommage».

La conjoncture agricole au XVIe siècle↑

Dans les sociétés préindustrielles, l’importance de l’agriculture ne se mesure pas simplement au fait qu’elle est l’activité de base pour la majorité de la population. Le secteur agricole détermine également la conjoncture économique. En cas de bonnes récoltes, le paysan est assuré de nourrir sa famille, de pouvoir se procurer quelques pièces d’argent ou d’or en vendant son grain, son vin, un porc, un veau ou une brebis. Les prix du marché baissent et les citadins s’y approvisionnent facilement. De plus, l’artisan et le marchand des villes peuvent espérer écouler les outils, souliers, draps qu’ils ont fabriqués ou même les produits de luxe (les épices, le sucre) qu’ils ont importés. Au contraire, en cas de mauvaises récoltes, l’économie entre en crise. Encore heureux si le paysan peut subvenir à ses propres besoins et payer ses redevances! Le manque de blé, de vin ou de viande fait monter les prix, au grand dam des citadins. Pour l’ancien Évêché de Bâle, aucune étude systématique des prix n’a encore été réalisée. Néanmoins, celles abouties en France et dans le comté de Montbéliard permettent de trois phases de moyenne durée très caractéristiques. La première se situe grossièrement entre 1450 et 1520 La courbe du prix des céréales est alors extrêmement calme. Elle correspond à un accroissement continu et important de la production après le minimum atteint pendant la guerre de Cent Ans et les grandes famines des années 1420 à 1430. L’offre dépasse encore la demande, même si la population augmente. Les très graves crises frumentaires qui se manifestent en Europe entre 1520 et 1530 inaugurent une deuxième période. La croissance démographique est dès lors supérieure à la croissance de la production agricole. On estime même que cette dernière stoppe après 1560 alors que la demande totale et celle des villes en particulier augmentent toujours. Cette phase culmine avec la crise de 1586-1587 qui, dans le pays de Montbéliard, sera la plus violente de jusqu’à la Révolution. Depuis ce moment et jusqu’en 1650, toutes les crises seront du reste particulièrement fortes. Les pestes font également leur réapparition pendant cette troisième période qui se termine en apocalypse dans la guerre de Trente Ans. La principauté épiscopale de Bâle perd à ce moment-là plus du tiers de sa population. A l’exception des bailliages combourgeois de Berne et de Soleure, épargnés par les armées mais néanmoins décimés par la peste, l’Évêché est exsangue. Les troupeaux sont anéantis, les forêts et les forges dévastées et surexploitées. Quant aux hommes, après une longue période sinon de bonheur du moins de paix, ils se trouvèrent réduits «tant furent la pauvreté et nécessité grandes, [à] labourer, tirer la charrue et herser à bras avec six ou huit personnes», selon Triponez, le chroniqueur de la Montagne.

Conclusion↑

On a pris l’habitude de désigner par les termes de Renaissance et de Réforme les transformations culturelles, religieuses et politiques qui ont marqué l’Evêché de Bâle au XVIe siècle comme le reste de l’Occident, à la même époque ou plus précocement. Ces appellations se sont avérées judicieuses aussi pour caractériser l’évolution économique et sociale. Le mot même de révolution ne trahirait pas la réalité. La politique économique des princes-évêques a fourni une première démonstration du bouleversement. L’endettement de l’État, son budget, les entreprises du souverain ne livrent pas seulement les indices d’une bonne ou mauvaise «santé» économique du pays. Ils révèlent également les changements qui s’opèrent dans les mentalités. Pour leur part, la croissance démographique, la colonisation des montagnes et la multiplication des troupeaux ont littéralement refondu les paysages jurassiens. On a reconstruit et repeuplé, mais selon une nouvelle conception du monde. C’est donc remodelée, renouvelée que la principauté épiscopale de Bâle, après la dévastatrice guerre de Trente Ans, dont on a pansé les blessures somme toute assez rapidement, s’engage dans la période dite de l’Ancien Régime.