ancien Évêché de Bâle

L’aube des Temps Modernes (1500-1650)

vie économique et sociale

La formation d’un État

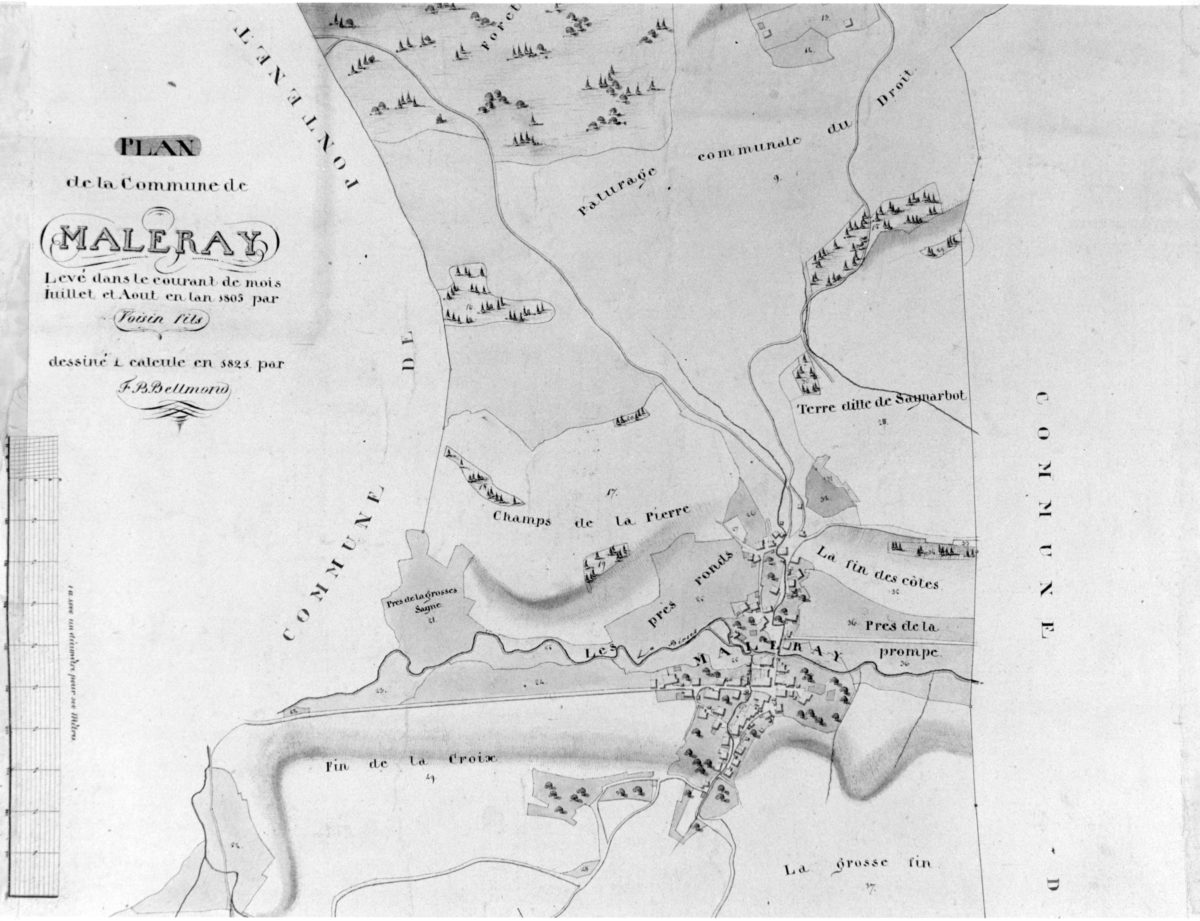

Vers 1500, l’Évêché de Bâle n’est plus une seigneurie médiévale et pas encore un État au sens nouveau que l’on donne alors à ce terme. Situé aux marches de l’Empire, entre un Royaume de France qui étend vers l’est son territoire et une Suisse puissante qui conquiert son indépendance, il reste isolé, constamment menacé par les menées expansionnistes de ses voisins et souvent à la merci d’une armée étrangère. Après une crise grave et longue, il entre en convalescence dans la seconde moitié du XVIe siècle pour s’épanouir ensuite en une principauté toute neuve. Même le tragique intermède de la guerre de Trente Ans n’en ébranlera pas vraiment les fondements.

C’est le mérite de Jacques-Christophe Blarer de Wartensee et de ses successeurs d’avoir réussi à rétablir et à renforcer leur autorité sur villes, châtellenies et bailliages. Ils ont trouvé les moyens politiques et financiers pour contenir l’ambition territoriale des cantons de Bâle, de Soleure et de Berne. Ils ont adapté leur gouvernement et leur administration aux besoins nouveaux par la recherche de l’unité politique et la centralisation des pouvoirs. On reconnaît là les principes sur lesquels se reconstruit l’Europe. Mais leurs prédécesseurs furent trop faibles et l’effervescence au sein de l’Église trop grande pour que l’unité religieuse puisse être préservée. Déjà, la reconnaissance du canton de Bâle et l’installation des princes-évêques à Porrentruy ont sonné le glas d’un ordre désormais révolu. La Réformation des bailliages méridionaux de l’Évêché va susciter en Pays jurassien une double allégeance spirituelle, catholique et réformée. Elle a contribué à le façonner dans la diversité. Elle est restée d’importance primordiale pour les Jurassiens protestants, temps fort et événement fondateur dans la conscience qu’ils ont gardée de leur histoire.